Теоретические аспекты получения знаний

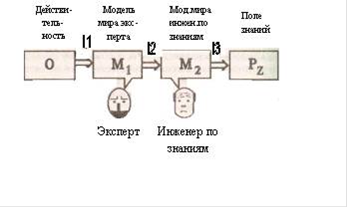

Рисунок 11 - Гносеологический аспект извлечения знаний

В процессе извлечения знаний аналитика в основном интересует компонент знания, связанный с неканоническими индивидуальными знаниями экспертов, поскольку предметные области именно с таким типом знаний считаются наиболее восприимчивыми к внедрению экспертных систем. Эти области обычно называют эмпирическими, так как в них накоплен большой объем отдельных эмпирических фактов и наблюдений, в то время как их теоретическое обобщение - вопрос будущего.

Познание всегда связано с созданием новых понятий и теории. Интересно, что часто эксперт как бы "на ходу" порождает новые знания, прямо в контексте беседы с аналитиком. Такая генерация знаний может быть полезна и самому эксперту, который до того момента мог не осознавать ряд соотношений и закономерностей предметной области. Аналитику, который является "повитухой" при рождении нового знания, может помочь тут и инструментарий системной методологии, позволяющий использовать известные принципы логики научных исследований, понятийной иерархии науки. Эта методология заставляет его за частным увидеть общее, т.е. строить цепочки:

ФАКТ═ - >═ ОБОБЩЕННЫЙ ФАКТ═ - > ЭМПИРИЧЕСКИЙ ЗАКОН═ - > ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН.

Не всегда инженер по знаниям дойдет до последнего звена этой цепочки, но уже само стремление к движению бывает чрезвычайно плодотворным. Такой подход полностью согласуется со структурой самого знания, которое имеет два уровня:

. эмпирический (наблюдения, явления);

. теоретический (законы, абстракции, обобщения).

Критерии научного знания

Теория - это не только стройная система обобщения научного знания, это также некоторый способ производства новых знаний. Основными методологическими критериями научности, позволяющими считать научным и само новое знание, и способ его получения являются:

· внутренняя согласованность и непротиворечивость;

· системность;

· объективность;

· историзм.

Внутренняя согласованность. Этот критерий в эмпирических областях на первый взгляд просто не работает: в них факты часто не согласуются друг с другом, определения противоречивы, диффузны и.т.д. Аналитику, знающему особенности эмпирического знания, его модальность, противоречивость и неполноту, приходится сглаживать эти "шероховатости" эмпирики.

Модальность знания означает возможность его существования в различных категориях, т.е. в конструкциях существования и долженствования. Таким образом, часть закономерностей возможна, другая обязательна и т.д. Кроме того, приходится различать такие оттенки модальности, как: эксперт знает, что .; эксперт думает, что .; эксперт хочет, чтобы .; эксперт считает, что .

Возможная противоречивость эмпирического знания - естественное следствие из основных законов диалектики, и противоречия эти невсегда должны разрешаться в поле знаний, а напротив, именно противоречия служат чаще всего отправной точкой в рассуждениях экспертов.

Неполнота знания связана с невозможностью полного описания предметной области. Задача аналитика эту неполноту ограничить определенными рамками "полноты", т.е. сузить границы предметной области, либо ввести ряд ограничений и допущений, упрощающих проблему.

Системность. Системно-структурный подход к познанию (восходящий еще к Гегелю) ориентирует аналитика на рассмотрение любой предметной области с позиций закономерностей системного целого и взаимодействия составляющих его частей. Современный структурализм исходит из многоуровневой иерархической организации любого объекта, т.е. все процессы и явления можно рассматривать как множество более мелких подмножеств (признаков, деталей) и, наоборот, любые объекты можно (и нужно) рассматривать как элементы более высоких классов обобщений.

Статья в тему

Технические характеристики современных мультиметров

Понятие

"мультиметр" более точно отражает назначение этого

многофункционального прибора. Число имеющихся разновидностей настолько велико,

что каждый инженер может найти прибор, в точности отвечающий его специфическим

требованиям как по виду и диапазону измеряемых величин, т ...